一、专业概况

西南交通大学工业设计专业依托学校百年交通学科的深厚积淀,以服务国家“交通强国”战略为使命,致力于为高端装备制造业培养复合型设计人才。专业自1998年成立后,坚持以“交通特色,智能引领”为发展核心,构建了覆盖工业设计、交互设计、体验设计等多专业方向的教学科研体系。

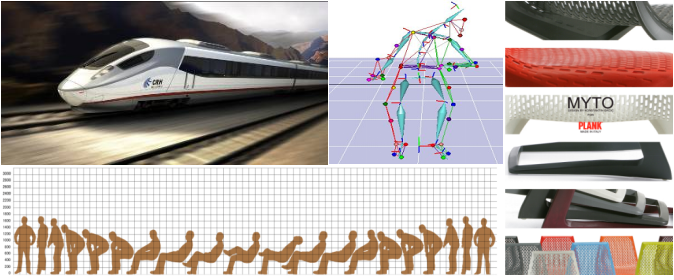

专业历经近30年发展,已形成“本-硕-博”贯通式培养体系,拥有设计学一级学科博士点、工业设计与工程二级学科博士点,形成“交通+智能”的显著优势。同时,专业将人工智能、大数据、智能设计等前沿技术融入课程体系,依托“交通系统智能设计重点实验室”“未来出行创新实验室”“人机环境系统设计研究所”等产学研平台,推动设计教育与产业需求深度对接。专业团队在轨道交通装备设计领域积累了深厚研究基础,主持完成复兴号CR400BF高速动车组工业设计、世界首列智能化京张高铁冬奥列车等国家重大项目,成果多次获奖,并得到《人民日报》等主流媒体专题报道,如图1所示。

图1 《人民日报》专题报道

二、培养目标

工业设计专业以服务“交通强国”战略为核心,聚焦国家高端装备制造与产业升级需求,构建“交通特色、智能引领、审美赋能”三位一体人才培养体系。通过融合工程技术、设计思维与艺术表现力,系统培育具备深厚艺术素养与创新能力的复合型高素质设计人才。通过强化设计创意、机械原理、人机工程、体验设计、交互设计等课程构建国际化前沿的创新创意体系,以智能交通装备为载体,融合社会需求、用户体验、功能创新与工程实现,推动文化表达与前沿技术的融合创新,塑造具有高度文化辨识度的未来产品美学范式。毕业生能够在交通工具、智能产品等领域展现卓越的设计创新能力、审美判断力与设计领导力。

三、学制与学位

学制:4年。学位:工学学士。

四、主干学科与专业核心课程

工业设计专业的主干学科为机械工程与设计学,并适度融合其他相关学科,旨在培养具备系统设计及其制造创新能力的未来综合性人才。专业核心课程体系主要整合自两大主干学科的核心课程以及融合创新的课程,涵盖工业设计史,工程材料与制造技术,机械设计基础,认知心理学,消费者行为学A,工程经济与项目管理,生成式AI写作,人机工程学,用户调研与体验设计,产品专题设计二/三,信息可视化,设计创意工作坊 A/B/C,CMF研究与设计,交通工具设计,交互设计,智能座舱HMI人机交互设计,未来出行创新,智能工业设计。

五、师资团队构成

工业设计专业依托学校轨道交通优势学科,构建了一支交通特色鲜明的师资队伍。现有专职教师18人,其中教授3人、副教授8人,在读博士及博士学位者占比67%,硕士研究生导师14人。教师团队融合车辆工程、计算机、艺术设计等多学科背景,具备工程、艺术、人文的复合知识结构,部分教师还具备AIGC技术背景。近三年,1名教师获全国高校教师教学创新大赛一等奖,新增国家级一流课程1门、国家级一流本科课程3门、省级一流本科课程2门,建成教育部在线建设慕课2门,新增获得教育部产研协同育人项目4项等,指导学生获奖蝉联西南交通大学第一;1人入选国家级人才,1人获 “蓉城英才计划”哲学社会科学与文化艺术领军人才称号等。近五年,团队承担国家重点研发计划、国家自然科学基金等国家级项目12项,出版专著12部,获批国家级一流课程3门、教指委重大在线建设慕课2门,获国家级教学成果二等奖1项、省级教学成果二等奖1项,高水平设计获奖200余项;设计专利16项,软件著作权6项。

专业还建立“行业精英+高校学者”双导师机制,从中车、海尔、长虹、吉利、美的、嘉兰图、成都意町等合作企业中聘请具备10年以上行业经验、主持过重大项目的技术总监或首席设计师担任企业导师。企业导师深度参与专业的人才培养,如主持“企业命题工作坊”,参与课程、毕业设计评审,联合指导实践实训等教学环节。通过校企联合研发,毕业生入职合作企业比例,企业反馈学生设计实践能力均有显著提升。

六、实验室资源

西南交通大学艺术实验教学中心于2008年成为四川省高等学校实验教学示范中心建设单位。该中心拥有1个教育部平台“中美青年创客交流中心”,以及2个省级平台:四川省重点研究基地“现代设计与文化研究中心”、省级实验教学示范中心“四川省艺术实验教学中心”和省虚拟仿真实验教学示范中心“建筑与设计虚拟仿真实验教学中心”。此外,中心还建有以“人机环境系统设计研究所”为代表的教学科研实践平台,是学校实践型艺术设计专业人才培养的重要支撑平台(图2)。

实验平台体系完备,既包含面向全校开放的图形图像实验室、摄像工作室、油泥实验室、陶艺制作实验室、纤维艺术实验室等基础实验室,也设有聚焦专业设计的未来出行创新实验室、交通人机交互实验室等特色平台,并配备作品收藏陈列室和展览馆。同时,中心正筹备新增面向全校提供AI算力的AIGC设计创新实验室。这些平台既相对独立,又紧密关联,形成了基础与专业、技术与创新实践的高效联动体系。中心实行开放运行模式,各实验空间实现最大限度的共享,跨学科实验内容全面开放。学生可通过各专题实验室或专业设计课程进入实验室进行实验和创作,也可依据个人实验方案自主选择实验项目。同时,中心积极利用自身资源,为非专业学生和社会公众开设素质教育课程,满足大众对艺术修养提升的需求。

图2 实验室提供学生设计研究